Histoire – Le pain en 1914-1918

Depuis les années 1910, la question de la vie chère est au centre des préoccupations des Français. Avec la première guerre mondiale, la question du prix du pain prend une place capitale.

Si le pain vient à manquer, les prix flambent, la panique monte et les affrontements sont prêts à éclater. Priorité est donner au ravitaillement des villes. Le ravitaillement est piloté au niveau ministériel. En 1916, la récolte est mauvaise.

En 1917, un carnet de pain est mis en place, 700 gr par jour pour un adulte. La loi du 8 avril 1916 détaille la recette du pain. Le décret du 25-2-1917 interdit la vente de pain frais, jugé trop appétissant : 12 heures doivent s’écouler entre la sortie des pains du four et leur vente. Derrière l’union sacrée, les tensions entre cléricaux et libres-penseurs n’ont pas disparues.

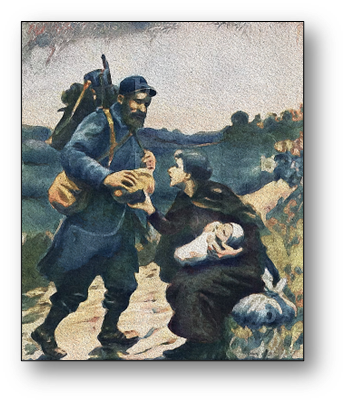

Les concurrents proches des cléricaux et du patronage n’hésiteront pas à envoyer les inspecteurs pour vérifier si le pain vendu n’est pas trop frais ou pas trop chaud chez un boulanger du Perreux-sur-Marne, membre de la loge « Unité Fraternité ». Ce dernier, faisant partie des 300 000 français qui ont répondu à la mobilisation du 1er août alors qu’il pouvait par sa fonction de patron boulanger rester à l’arrière. Il sera blessé au front.